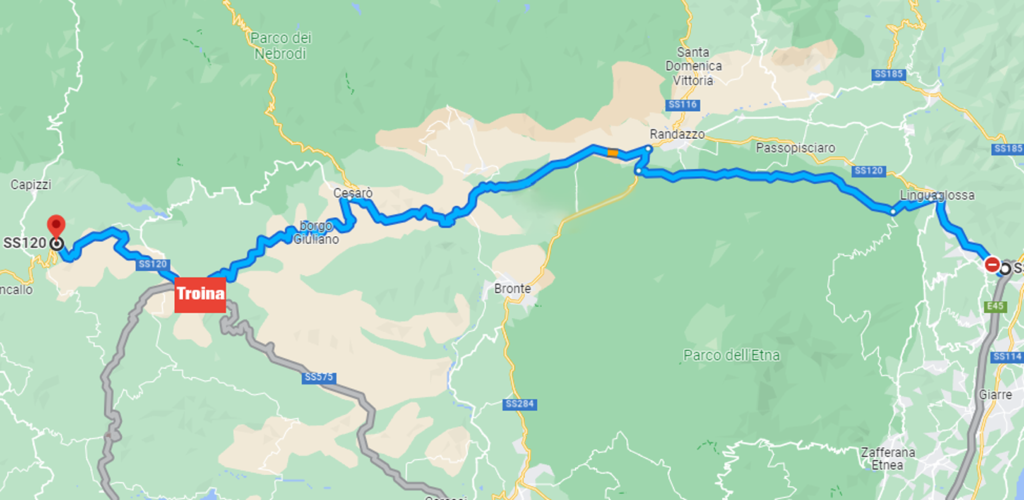

L’antica via regia che in tempi più recenti venne denominata Regia Trazzera Grande di Palermo o Via della montagna, la quale per via interna univa Palermo a Messina, fu nel corso dei secoli una delle principali ed importanti arterie di comunicazione della Sicilia. Tale strada, partendo da Palermo, costeggiava il mare fino a Termini per poi iniziare a penetrare nelle Madonie, passando da Caltavuturo, Polizzi, Petralia e Gangi, fino a raggiungere i Nebrodi per Nicosia; da quest’ultimo centro abitato si poteva giungere rapidamente alla Piana di Catania, oppure costeggiare l’Etna, passando per Troina, Randazzo, Francavilla, Taormina e, quindi, arrivare a Messina.

Il sistema delle comunicazioni riferito all’areale del troinese, fino alla prima metà dell’Ottocento si presentava estremamente arretrato, la cui rete viaria era rappresentata, quasi per intero, da trazzere, identiche a quelle presenti in età medievale. Il territorio in questione era attraversato da una serie di Trazzere Regie, delle quali la più importante da annoverare era il tratto che da Nicosia conduceva a Randazzo, la stessa che congiungeva Palermo con Messina attraverso alcuni paesi della montagna. Tale strada, molto antica, qualcuno la farebbe risalire al periodo romano, veniva utilizzata in primo luogo per la transumanza del bestiame.

Oltre a queste vie, diremmo di grande comunicazione, nell’ambito del territorio erano presenti anche una serie di strade di campagna, che dal centro abitato si dipartivano fino a raggiungere feudi e tenute posti nelle zone più recondite del territorio. Ma è solamente dall’Unità d’Italia in poi che per tali strade venne redatto un dettagliato elenco.

Nella prima metà dell’800, ancora sotto i Borbone, la proposta di ammodernare alcuni tratti della Regia Trazzera “Palermo-Messina” per le montagne, mise in moto da parte dei comuni interessati aspettative e desideri impensati, poiché la costituzione a Nicosia di un nodo viario centrale avrebbe rotto l’isolamento di parecchi centri montani.

Per primo, nell’aprile del 1838 si mosse l’allora sindaco di Troina, barone Antonino Cittadino, il quale con un esposto alla Soprintendenza Generale delle Strade e Ponti, istituita anni prima, richiamava la donazione fatta dal concittadino mons. Vincenzo Napoli, vescovo di Patti, ammontante a 12.000 onze, chiedendo che con i suddetti fondi venisse costruita una traversa che da Troina avrebbe condotto alla strada regia, oltre alla richiesta di istituire una scuola con insegnanti assunti per concorso. Anche il comune di Gagliano promise un contributo di 1.000 onze a patto che la rotabile passasse per l’abitato per poi dirigersi verso Troina e proseguire in direzione di Bronte. Altre 1.000 onze le offrì il comune di Troina e Bronte si schierò per il percorso Troina-Cesarò.

In tale contesto il Governo decideva di realizzare due bretelle, la “Nicosia-Assoro” e la “Nicosia-Cerami-Troina-Cesarò-Bronte”, accontentando praticamente quasi tutti i comuni interessati.

Tale percorso, pur con delle lievi modifiche, venne aperto finalmente, dopo l’Unità d’Italia, nel 1876 sotto il nome di Strada Nazionale, alla quale si diede successivamente la denominazione di Strada Statale N° 120 dell’Etna e delle Madonie. In questo modo l’antica via di comunicazione venne trasformata in una strada più agevole, moderna e carrozzabile, attraverso la quale parecchi viaggiatori, anche stranieri, ebbero modo di conoscere, apprezzare e descrivere alcune delle località dell’entroterra siciliano, meno famose ma pur degne di menzione.

Uno dei tanti viaggiatori che contribuì, in tempi più recenti, a far conoscere tali luoghi, fu l’industriale milanese Luigi Vittorio Bertarelli (1859-1926), pubblicista e scrittore, il quale nel 1894 fondò il Touring Club Ciclistico Italiano, chiamato più tardi Touring Club Italiano (T.C.I.). Egli viaggiando a lungo in bicicletta per l’Italia, raggiunse la Sicilia nella primavera del 1898; le strade rappresentavano le protagoniste di questo singolare viaggio, ed ogni paese ed ogni sito da lui attraversato divennero oggetto di attente osservazioni. Nel viaggio in Sicilia, in particolare, non trascurò di avventurarsi anche nell’entroterra, attraversando la Strada Nazionale.

A distanza di quasi un ventennio, nel 1919, pubblicherà la Guida d’Italia del T.C.I. – Sicilia (corredata da 35 carte geografiche, 13 piante di città e 10 piante di edifici), una lettura analitica e non ripetitiva che una guida moderna e originale ormai reclamava.

Di seguito, si riporta la descrizione dell’abitato di Troina, venendo da Cerami, le cui notizie, soprattutto quelle di carattere storico, a volte poco attendibili, risentono ancora di alcuni schemi comuni caratteristici dei viaggiatori del secolo precedente.

«Dopo Cerami spicca, ad uno dei primi piani, Troina, sul mozzo culmine di un monte. La strada si fa più alpestre; nell’avvicinarsi a Troina la piccola città si delinea meglio, come una frangiatura delle rocce, dalle quali sorge e con le quali quasi si confonde. A sinistra, in distanza, si vede Cesarò. Km. 142,2. Troina, metri 1120, abitanti 10.574 (vitto e alloggio in qualche modo presso l’Albergo Stella), è aggrappata sui ripidissimi fianchi di un emergente cocuzzolo roccioso, di cui si lambe la parte più bassa, girandone il piede e lasciando la cittadella sulla sinistra. Nel giro si scorgono viuzze di povere case, costruite così a ridosso della roccia viva, che molte hanno in questa scavata una parte delle camere. Quest’elevatissimo belvedere (la parte alta è a 1120 metri) fu una delle prime conquiste normanne nel 1062. Nel 1063 Ruggero d’Altavilla con 300 Normanni e colla moglie Giuditta vi distrusse la popolazione ribelle e 5.000 Saraceni. Nella chiesa Matrice (S. Maria), posta in una povera pittoresca piazzetta, sono tracce dell’antica costruzione normanna, tra cui, nella facciata della rozza torre, tre bei finestroni. Vi sono belle pianete, piviali, un paliotto della fine del ‘500. Ma notevolissimo è il pastorale gotico smaltato e l’anello, doni del conte Ruggero. Probabilmente sono opere di argentieri cristiani, greci o bizantini, forse del 1000. Importante è un’Assunta di Giuseppe Velasquez. In più luoghi si scorgono avanzi di mura ciclopiche a massi poligonali o rettangolari lavorati, senza cementatura…Ora si cammina vero l’Etna, che va divenendo man mano il motivo predominante del paesaggio. Dapprima è una discesa in un selvaggio vallone spoglio di ogni vegetazione, poi in terreno più aperto, fino a sprofondarsi al ponte sul fiume di Troina, metri 760 circa, Km. 149,3. Questo tratto è particolarmente interessante. Per una serie di salite e controtendenze in terreni in parte argillosi, imbrigliati ai ponticelli della strada, si prosegue attraverso incolti verso Cesarò. L’Etna appare in tutta la sua maestà.»

Tratto da Bertarelli, T.C.I., 1919, pp. 245-246.

NICOLA SCHILLACI